L'effet du prix et de la promotion sur la procrastination du consommateur

Auteur : Hassouna Sinda et Krifa Walid

-

I - INTRODUCTION GENERALE

- II - I -ère PARTIE, LA PROCRASTINATION : VARIABLE MEDIATRICE ENTRE L'INTENTION ET L'ACTION

- III - II -ième PARTIE, LA SENSIBILITE AU PRIX ET A LA PROMOTION

-

IV - III -ième PARTIE, L'INFLUENCE DE LA PROMOTION ET DU PRIX SUR LE REPORT D'ACHAT

- V - CONCLUSION GENERALE

Chapitre III - II -ième PARTIE, LA SENSIBILITE AU PRIX ET A LA PROMOTION

A - LA SENSIBILITE AU PRIX

1) Introduction

Étant une source importante de revenue pour l'entreprise, le prix représente également une source de vie pour le produit aux yeux du consommateur. En effet, suivant son niveau élevé ou bas, il donnera naissance au rêve, à la convoitise, à la concupiscence ou au contraire le produit aura une connotation de banale, d'accessible voir de dédain. Par conséquent il est intéressant sur le plan managerial, avant d'entamer aucune action marketing utilisant le prix, d'analyser amplement la sensibilité du consommateur au prix ; ce qui permet de prévoire l'efficacité d'une telle action dans la réalisation des objectifs de l'entreprise.

Le chapitre suivant vise donc de définir le concept de prix, d'évoquer les différents types de prix de référence et enfin d'analyser les différentes approches existants sur la notion de sensibilité au prix.

2) Définition du prix : prix monétaire /non monétaire

Traditionnellement, « le prix est considéré comme la quantité de monnaie qu'il faut payer pour obtenir le bien désiré » (Lambey, 2000) (a). En effet, plusieurs auteurs retiennent une définition étroite de la notion du prix tel Simon (1989) (b) « le prix d'un produit ou service est le nombre d'unités monétaires qu'un consommateur doit payer pour recevoir une unité de ce produit ou service ». Ainsi le prix monétaire perçu indique pour le consommateur le sacrifice monétaire qu'il doit consentir pour acquérir le produit.

Une vision plus élargie du prix existe dans la littérature et qui consiste à inclure le prix non-monétaire perçu. Ainsi (Zeithamel, 1988) (c), par exemple, préfère définir le prix à travers une portée très large « du point de vue du consommateur, le prix est ce qui est abandonné ou sacrifié pour obtenir un produit ». Plusieurs chercheurs se sont intéressées à la notion de prix élargie perçue mais chacun la définit indépendamment des autres. Elle est considérée pour certains comme les coûts d'accès à un produit (Bender, 1964) (d) et pour d'autres comme les autres coûts globaux d'un produit ( Monroe (1990) (e), Murphy et Enis (1986) (f), Funkhouser et Parker (1986) (g)).

- Les coûts d'accès à un produit

Selon cette approche le prix d'un bien est le « prix principal » que doit supporter le consommateur (paiement ) ajouté d'autres coût appelés « coûts d'achats secondaires ». Ces derniers sont définies comme « tous les coût monétaire et non monétaires, exclusifs d'un prix directement payé pour effectuer l'acquisition d'une marchandise » (Bender 1964) (h).

Cet auteur propose une classification en 3 catégories des coût secondaires :

- Les coût d'achat secondaires type « prix » comme les frais de parking, les frais d'installation, charges de crédits... ; la comparaison est simple et se fait entre points de vente.

- Les coût d'achat secondaires type « temps » comme le temps d'attente, de trajet, de recherche, de préparation... ; le coût est estimé en unité de temps ou converti en unités monétaires.

- Les coûts d'achat secondaires type « facteurs psychologiques »: exemple : la frustration, l'anxiété et aussi les caractéristiques physiques du magasin comme l'éclairage, température, musique qui peuvent influencer l'humeur du consommateur. Il est très difficile de quantifier ces coûts et donc de faire des comparaisons entre les points de vente.

Cette approche est intéressante pour sa classification des coûts mais a l'inconvénient de ne prendre en compte que les coûts avant achat perçus lors de la comparaisons entre points de vente.

- Les coût d'achat secondaires type « prix » comme les frais de parking, les frais d'installation, charges de crédits... ; la comparaison est simple et se fait entre points de vente.

- Les coûts globaux d'un produit

Les coûts globaux d'un produit sont l'ensemble des coûts qui peuvent être supportés avant pendant et après l'achat. Trois approches se complètent pour définir le prix comme un coût global du produit.

- Les coûts liés au processus d'achat

Monroe (1990) (i) définit l'ensemble des coûts perçus ou coût total perçue comme un ensemble de trois éléments :

- Le prix d'achat : c'est le prix monétaire payé pour s'approprier le produit.

- Les coûts de mise en marche : comprend tous les coûts éventuels avant la mise en fonction du produit comme les coûts d'acquisition, de recherche, de transport et d'installation du produit, mais aussi les coût relatifs au temps et à l'effort psychologique fournit lors du processus d'achat..

- Les coûts post-achat : recouvrent tous les coûts encourus par le consommateurs après l'installation et l'utilisation du produit . ce sont des coûts qui sont liés au cycle de vie du produit tel que le risque fonctionnel, les frais de réparation et de maintenance. Mais il est tés difficile d'évaluer ce coût surtout si le produit est nouveau ou le consommateur n'a pas d'expérience avec ce type de produit.

- Le prix d'achat : c'est le prix monétaire payé pour s'approprier le produit.

- L'effort et le risque deux dimensions du coût total

Murphy et Enis (1986) (j) distinguent 2 dimensions du prix :

- L'effort : définie par les deux chercheurs comme « le montant objectif d'unités monétaires de temps nécessaire pour effectuer un achat ».

- La deuxième dimension essentielle du prix est le risque perçue définie comme « l'évaluation subjective des conséquences d'une erreur lors de l'achat ». Cinq type de risques sont utilisés : risque financier, fonctionnel, physique, social et psychologique.

Les deux formes de définitions étendues comportent chacune deux dimensions l'une monétaire et l'autre non monétaire.

- L'effort : définie par les deux chercheurs comme « le montant objectif d'unités monétaires de temps nécessaire pour effectuer un achat ».

- Les coûts monétaires et non monétaires liés à la transaction commerciale

(Funkhouser et Parker (1986)) (k) introduisent les éléments du sacrifice au sein d'une matrice d'échange du coût total. Cette matrice liste en ligne les coûts éventuels lors d'une décision d'achat (prix financement, processus/production, inventaire/stockage, transport, emballage/déballage, déchets/détérioration, maintenance et frais promotionnels) et en colonne les moyens ou appelés aussi dimensions du sacrifice dont dispose le consommateur pour couvrir ces coûts d'achat ( argent, temps, effort, risque, coûts psychologiques).

Il ressort de l'ensemble de ces travaux que le prix n'est pas une notion unidimensionnelle et objective. Les consommateurs bâtissent une idée du prix qui est différente du prix objectif. Cet écart a été expliqué par l'utilisation du prix de référence dans le jugement. Ainsi l'évaluation de la cherté d'un produit ne correspond pas à une comparaison simple entre quantité d'argent cédée et quantité donnée d'un bien. Le sacrifice nécessaire pour acquérir un ensemble de services semble être une combinaison de trois pertes de nature différente : monétaire, temporelle, psychologique (figure N°1).

Figure 1 : Matrice du prix élargie

Effort Coûts psychologiques Risque Monétaire Prix monétaire Coût financier Risque financier Non monétaire Temps : - Recherche

- Achat

- Transport

- Attente

- Mise en service

Émotions négatives : - Déplaisir

- Fatigue...

- Plaisir

- Bien-être

Autres pertes : - Risque temporel

- Risque fonctionnel

- Risque physique

- Risque psychosocial

Source : Adapté par Murphy, P, E., et Enis, B, M., (1986) : « Classifying products strategically », Journal of marketing, 50, juillet, pp.24-42.

- Les coûts liés au processus d'achat

3) Concept de prix de référence

Les études consacrées au comportement du consommateur ont toujours accordé une large place au prix de référence supposé comme le prix qui oriente le consommateur dans le choix du produit.

- Définition du prix de référence

La première définition globale du concept élaborée par (Monroe, 1979) (l) précise qu'il s'agit du « prix que les acheteurs utilise comme élément de comparaison pour évaluer le prix d'un produit ou d'un service offert. Le prix de référence peut être un prix dans la mémoire de l'acheteur ou le prix d'un produit alternatif ». Cette première définition du prix met en avant ses deux aspects essentiels, l'un dynamique lié à l'apprentissage et aux expériences d'achat préalables et l'autre instantané fondé sur la diversité des offres de produit : variété, marque, point de vente...

Toutefois la littérature propose jusqu'à huit définitions possibles du prix de référence. Ces différentes conceptions peuvent être reclassées selon l'optique qui fonde leur approche : tourné vers le passé, l'avenir ou l'observation présente (Jacobson et Obermiller, 1990) (m); Winer, 1986) (n).- Le prix de référence forgé à partir de l'expérience passée. Ce prix est fréquemment considéré comme le juste prix : le dernier prix payé pour le produit, le prix observé dans un autre point de vente...

- Le prix forgé dans une perspective d´avenir est exprimé en terme d´attente, de prix prévus ou espéré ; il explique les modifications de la relation quantité- prix.

- Le prix forgé à partir de l'observation actuelle recouvre les prix des offres alternatives figurant dans le point de vente ; autres variétés, marques, prix barré en cas de promotion.

- Le prix de référence forgé à partir de l'expérience passée. Ce prix est fréquemment considéré comme le juste prix : le dernier prix payé pour le produit, le prix observé dans un autre point de vente...

- Les fondements théoriques du prix de référence

La notion de prix de référence apparaît conceptuellement comme une extension directe de trois théories fondamentales : la théorie du niveau d'adaptation, la théorie de l'assimilation contraste et la théorie de l'utilité transactionnelle.

- D'après la théorie du niveau d'adaptation (Helson,1964) (o), le consommateur juge chaque stimulus (organique, focal ou contextuel) relativement à un standard existant. Dans un contexte de prix chaque nouvelle information relative au prix est jugée acceptable, basse ou élevée relativement à un prix standard. Cet abandon de la notion du prix objectif est soutenue par les chercheurs en psychologie cognitive qui ont montré que l'appareil perceptif humain est mieux adapté à l'évaluation du changement qu'à l'évaluation de l'importance absolue (Kahneman et Tversky,1979) (p).

- La théorie de l 'assimilation et du contraste de (Sherif, 1963) (q) ajoute qu'il existe un différentiel de prix au delà duquel il n'y a plus d'effet de référence (saturation) et un différentiel minimum au deçà duquel le prix promotionnel est assimilé au prix normal (effet seuil). Si le prix observé d'une offre est compris dans cette marge, il est accepté, s'il est hors de cette marge il est rejeté.

- La théorie de l'utilité transactionnelle (Thaler (1958)) (r)avance deux types d'utilités associées à l'achat.

- L'utilité d'acquisition : correspond à la satisfaction attendue de l'achat et de l'usage du produit.

- L'utilité de transaction : correspond au bénéfice perçue de la transaction c'est à dire la différence entre le prix du produit acheté et le prix de référence interne du consommateur pour ce produit. Selon cette théorie un prix de référence affiché lors d'une offre à prix barré contribue à augmenter le prix de référence interne du consommateur et accroît ainsi l'utilité de transaction et la valeur perçue de cette offre.

- L'utilité d'acquisition : correspond à la satisfaction attendue de l'achat et de l'usage du produit.

D'autres voies théoriques ont trouvé des applications dans le domaine de prix de référence : la théorie de l'inférence correspondante et la théorie de l'attribution. Cette dernière s'intéresse aux mécanismes par lesquels les consommateurs « dévaluent » les réductions de prix, mais aussi le produit en promotion ou carrément l'achat de produit en magasin. Elle s'intéresse à l'attribution des causes produisant une réduction de prix « pourquoi on a réduit le prix de la marque ».

Au total les travaux découlant des théories de la perception des prix ont mis à jour les multiples facettes du prix. Ils ont permis de mieux comprendre les règles de formation des prix de référence et leur impact sur la promotion.

- D'après la théorie du niveau d'adaptation (Helson,1964) (o), le consommateur juge chaque stimulus (organique, focal ou contextuel) relativement à un standard existant. Dans un contexte de prix chaque nouvelle information relative au prix est jugée acceptable, basse ou élevée relativement à un prix standard. Cet abandon de la notion du prix objectif est soutenue par les chercheurs en psychologie cognitive qui ont montré que l'appareil perceptif humain est mieux adapté à l'évaluation du changement qu'à l'évaluation de l'importance absolue (Kahneman et Tversky,1979) (p).

- Les différents types de prix de référence

Si le prix de référence est largement répondu, il existe de nombreuses polémiques quant à sa formation . Il apparaît que les consommateurs possèdent et utilisent plusieurs prix de référence à savoir le prix de référence interne, le prix de référence externe mais aussi le prix de référence à terme et le prix de référence multi-attributs.

- Prix de référence interne et Prix de référence externe

Le prix de référence étant interne ou externe est défini comme tout prix utilisé comparativement pour évaluer les autre prix (Urbany, Bearden et Weilbaker, 1988) (s). Le prix de référence externe existe dans l'environnement alors que le prix de référence interne es stocké dans la mémoire du consommateur.

- Prix de référence externe

IL existe dans la littérature deux modèles qui ont essayé de déterminer les effets du prix de référence externe sur la perception du prix ( Zollinger,2000) (t).

Le premier model élaboré par (Urbany, Bearden et Weiblaker, 1988) (u) qui démontre à travers l'étude des prix de référence externe plausibles ou exagérés que l'évaluation de ces derniers peut conduire à trois situations :- L'assimilation du Prix de référence externe .

- La perception d'un contraste suivie d'assimilation.

- Le rejet complet du Prix de référence externe .

Dans les deux premier cas le Prix de référence externe est traité et devient un Prix de référence interne pour influencer le décision du consommateur. Alors que pour le troisième cas le prix de référence externe est rejeté. Le fait d'inclure un prix de référence externe dans une offre d'achat comme c'est le cas pour la technique du prix barré améliore la valeur perçue en agissant positivement sur ses deux composantes à savoir la valeur d'acquisition et la valeur de transaction (Monroe, 1990) (v).

Le second modèle élaboré par (Biswas et Blair, 1991) (w) traite de l 'effet du prix de référence externe sur la modification des croyances du consommateur. Ce modèle retient deux dimensions de la modification : direction et ampleur.

- Direction : dépend de la position du prix de référence externe par rapport aux croyances antérieurs qui peuvent être assimilés au prix de référence interne. Selon la théorie de l'assimilation contraste puis les études menées par ( Urbany, Bearden et Weilbaker, 1988) (x), le prix de référence externe proche de la limite supérieure de l'éventail de prix agit sur le standard interne du consommateur qui est révisé à la hausse.

- Ampleur : dépend de trois facteurs : marge entre prix de référence interne et prix de référence externe, de la confiance du consommateur dans ses croyances et le caractère significatif ( fiabilité) de l'information que constitue le prix de référence externe.

- L'assimilation du Prix de référence externe .

- Prix de référence interne

Le prix de référence interne n'est pas une notion statique. En effet elle est soumise à un enrichissement mutuel à travers l'intégration, suite au codage, de nouvelles informations externes. Le prix de référence interne peut prendre deux forme : soit la forme d'une marge soit la forme d'un point de prix. Cette forme dépend du type de produit. Selon l'étude de Zollinger (1995) (y) le prix de référence interne ne prend la forme d'une marge que dans les deux cas suivants :- Pour les produits durables avec une forte diversité de prix.

- Pour les produits d'achat courant avec une forte diversité de prix et avec expérience d'achat.

Alors que la forme ponctuelle du prix de référence interne est plus fréquente pour les produits d'achat courant avec une faible diversité de prix, exemple : baguette de pain, ticket de bus... La représentation sous forme de marge semble plus adéquate à l'imprécision ou l'incertitude de la mémorisation et du rappel des prix par le consommateur. Mais quelque soit sa forme, si l'écart entre le prix de l'offre et le pris de référence interne est perçue significative, le consommateur peut classer ce nouveau prix dans une autre catégorie prix /produit, dont le niveau de qualité est différent.

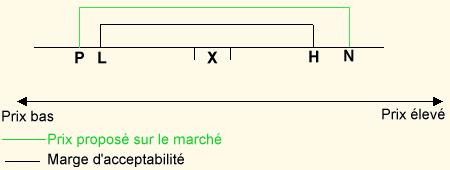

Par ailleurs, il est nécessaire de distinguer la marge du prix de référence interne et la marge d'acceptabilité. Cette dernière est composée de tous les prix acceptables pour une catégorie y compris le prix de référence interne. ( Lichtenstein et Bearden, 1989)) (z) définissent la marge d'acceptabilité comme « un jugement du prix basé sur la comparaison entre stimulus du prix et un éventail de prix acceptables stockés dans la mémoire. ».Le prix de référence interne est nettement distinct des prix acceptables. Une représentation graphique a été proposée par (Lichtenstein et Bearden, 1989) (aa). La notion est représentée par une marge de prix beaucoup plus étroite sans analogie avec l'ampleur de la marge d'acceptabilité. Le jugement d'acceptabilité est établit par comparaison entre le prix de référence et les prix proposés sur le marché.

Source : D.R.Lichtenstein et W.Bearden(1989) : « Contextual influences on perceptions of merchant-supplied reference prices », Journal of consumer research, 16, 1, 55-75.

Les critiques théoriques de même que les travaux empiriques ( Zollinger, 1982) (ab) font apparaître un écart considérable entre l'acceptabilité intentionnelle et l'acceptabilité décisionnelle (les achats).

En plus du prix de référence interne et du prix de référence externe il existe deux autres types de prix de référence.

- Pour les produits durables avec une forte diversité de prix.

- Prix de référence externe

- Le prix de référence à terme

Il entre dans le cadre de jugement des réductions de prix promotionnelles. Étant momentanées, celle ci incitent les consommateurs à s'interroger sur le niveau du prix dans le futur pour évaluer l'intérêt de l'offre présente, ce qui explique les phénomènes d'accélération ( stockage ou achat plût tôt que prévu) et de décélération des achats ( remise à plus tard des achats ).

- Le prix de référence multi-attributs

IL permet de comparer tous les produits à un seul panier d'attributs de référence. Cela implique la mémorisation du niveau standard de chaque attribut ( prix, qualité,...).

- Prix de référence interne et Prix de référence externe

- Implications opérationnelles

Dans la confrontation faite avec le prix de référence, le consommateur juge l'acceptabilité du prix proposé et au delà la crédibilité du vendeur. Si le décideur dans sa fixation du prix de vente s'éloigne trop du prix de référence, il peut perturber le jugement du consommateur. Ainsi les différentes politiques de fixation de prix doivent tenir compte de l 'existence de cette marge étroite notamment en matière de produit nouveaux, segmentation et de promotions par les prix.

Selon Zollinger (1997) (ac) les implications du concept du prix de référence sont au nombre de cinq :

- Le prix d'un produit est jugé comparativement.

- Il existe un prix de référence pour chaque catégorie de produit.

- Le prix de référence est constitué d'une marge relativement étroite.

- Le prix de référence est une information subjective.

- Le prix de référence n'est pas une notion statique mais subit une perpétuelle évolution par l'intériorisation d'informations externes.

- Le prix d'un produit est jugé comparativement.

4) La sensibilité au prix

Les chercheurs se sont intéressés également au concept de la sensibilité au prix dont l'apport théorique et pratique est très important. La sensibilité au prix a été appréhendée de différentes manières ( Nagle et Holden (1990)) (ad): l'élasticité prix, les études individuelles, la perception du prix et une approche psychologique.

- L'élasticité prix

Cette variable est utilisée à la fois par les économistes et les gestionnaires. Comme couramment admis dans la théorie micro-économique le comportement d'achat est influencé par le prix. Un prix plus bas suscite une demande plus élevée et donc guide le consommateur dans le choix du produit, de la marque et de la quantité à acheter. Les études sur l'élasticité prix ont essayé d'estimer la variation du volume des ventes par rapport aux fluctuations du prix. En d'autres termes la sensibilité au prix est mesurée selon à travers la variation de la quantité achetée par le consommateur suite à une variation donnée du prix. Cette approche présente plusieurs limites la plus importante c'est qu'elle ne tient pas compte des mécanismes internes de traitement du prix chez le consommateur (Zollinger, 1997) (ae).

- Les études individuelles

Contrairement aux études agrégées ( l'élasticité prix ), les approches individuelles s'attachent à obtenir des réponses directes de la part des clients sur leurs sensibilité au prix. Cette approche vise la détermination des préférences ou l'intention d'achat pour un produit en utilisant particulièrement deux méthodes : l'analyse conjointe qui permet de mesurer les effets d'une modification de prix sur les préférences et la méthode du prix psychologique.

- L'analyse conjointe

l'objectif de l'analyse conjointe est de déterminer le poids de chacun des attributs dans les préférences de l'individu et notamment l'influence du prix dans le choix.

Le principe de cette méthode consiste tout d'abord à mesurer les préférences ou intention d'achat vis à vis du produit (définie dans ce cas comme un ensemble d'attributs) :le consommateur est interrogé sur un descriptif du produit avec un prix qui peut varier. Ensuite, on détermine les poids affectés par le répondant à chacun des attributs ou à leurs modalités, ce qui permet de reconstituer le plus fidèlement possible les préférences du consommateur.

Cette méthode est régit par un processus constitué de trois étapes importantes (Zollinger 2000) (af) qui sont :- la détermination des attributs importants

- la conception du plan d'expérience

- le choix des échelles pour les variables

Dans l'analyse conjointe, le prix peut être considéré soit comme un attribut inscrit dans le descriptif du produit soit associé à une caractéristique du produit. Dans ce dernier cas le prix est considéré à travers une démarche de compensation ou d'échange (trade-off) dans laquelle le poids de chaque attribut est valorisé comparativement à une version de base du produit.

La limite fondamentale de ce modèle c'est le manque de validité externe. En effet, les informations sont recueillis par entretien ce qui élimine l'influence du contexte et de la situation sur le comportement du consommateur. Par conséquent il peut y avoir un écart considérable entre le comportement déclaré et réel du consommateur.

- la détermination des attributs importants

- Les prix psychologiques

L'intérêt de la recherche sur les prix psychologiques est de déterminer les raisons qui amènent un consommateur à déclarer qu'un prix est trop élevé ou trop bas. Les méthodes du prix psychologique visent l'estimation du prix pour lequel la plus part des consommateur sont prêt à payer pour une catégorie donnée de produit. Ces méthodes appelée aussi les méthodes des fuseaux de prix supposent que le consommateur dispose d'une échelle de prix pour chaque catégorie de produit, d'une marge de prix acceptables délimitée par un seuil inférieur et un seuil supérieur. Le premier seuil est lié à la notion de qualité minimale perçue: en dessous de cette borne le produit est perçue de mauvaise qualité. Le deuxième seuil indique que le prix est trop élevé par rapport à la qualité ou au budget disponible. A l'intérieur de cette zone de prix l'individu est prêt à acheter le produit.Les prix psychologiques sont obtenus par interrogation des consommateurs. Des questions différentes seront posés au répondant selon la méthode de recherche utilisée. Deux méthodes de détermination des prix psychologiques existent dans la littérature : celle de (Gabor et Granger (1964)) (ag) appelée méthode indirecte et celle de (Adam (1958)) (ah) appelé méthode directe.

- La méthode directe

Ces prix sont obtenus par interrogation directe : l'interviewé doit fournir un prix minimum et un prix maximum en répondant aux questions suivantes : « au dessus de quel prix estimez vous que ce produit est trop cher », « en dessous de quel prix estimez vous que ce produit est de mauvaise qualité ».

L'inconvénient principal de cette méthode est de ne tenir en compte ni les prix existants sur le marché ni le prix de référence interne du consommateur .

- Méthode indirecte

Pour pallier les limites de la méthode directe (Gabor et Granger, 1964) (ai) ont proposé une autre méthode d'enquête qui consiste à présenter un seul prix à la fois pour éviter la rationalisation. Une première question est posée à l'interviewé « à tel prix achèteriez vous ce produit ? ». Si oui poser la même question avec un autre prix. Si non demander « pourquoi ?, est ce parce qu'il est trop cher ? ou parce qu'il est trop bon marché ? » .

Cette méthode est plus pertinente que la précédente mais elle ne tient pas en compte l'effet de la concurrence et de la situation.

Enfin un indicateur empirique de sensibilité au prix a été élaboré par ( Van Westendorp, 2000) (aj) qui combine les effets psychologiques en distinguant les prix acceptables des prix inacceptables aux deux extrémités d'une échelle.

Un ensemble de quatre questions peuvent être posées pour déterminer la zone des prix acceptables :

- Q1 : A quel point sur cette échelle, commencez-vous à trouver le prix de X bon marché ?

- Q2 : A quel point sur cette échelle, commencez-vous à trouver le prix de X trop cher ?

- Q3 : A quel point sur cette échelle, commencez-vous à trouver le prix de X trop bon marché au point que vous diriez qu'à ce prix là, il ne peut être de bonne qualité ?

- Q4 : A quel point sur cette échelle, commencez-vous à trouver le prix de X trop cher au point que vous n'envisageriez plus de l'acheter pour vous même ?

Quelque soit l'approche du prix psychologique utilisée, ces méthodes n'intègrent pas d'autres concurrents ou points de comparaison.

- La méthode directe

- L'analyse conjointe

- Perception du prix

Une autre approche de la sensibilité au prix intervient au niveau du traitement de l'information. En effet l'étude de la fonction mémoire de l'individu s'avère cruciale pour comprendre le contenu de l'information stockée ( connaissance) puisqu'elle guide le consommateur tout au long du processus de décision. Il y a deux méthodes pour évaluer la connaissance stockée dans la mémoire : L'évaluation objective s'attache à des éléments particuliers d'information qui peuvent ou non être connus par le consommateur et l'évaluation subjective vise la détermination de la perception du consommateur vis à vis de sa connaissance globale et la familiarité du produit.

En marketing, la mémorisation des prix est évaluée principalement par des mesures objectives et peu par des mesures subjectives. C'est donc le degrés de précision des prix mémorisés par les consommateurs et l'importance de l'erreur trouvée comparativement aux prix réel qui détermine la sensibilité au prix dans cette approche.

La mesure peut être soit immédiatement après l'achat (mémoire à court terme), soit quelque temps après l'achat (connaissance à long terme), soit sans qu'il y ait achat ou usage du produit ( intérêt pour le produit). La mesure peut porter soit sur le prix de produits donnés soit sur le niveau moyen de prix dans un point de vente.

Cependant les mesures subjectives peuvent s'avérer utiles dans la mesure où ils permettent de déterminer le degrés de confiance du consommateur dans la connaissance dont il dispose.

- La sensibilité visuelle du prix : il s'agit de déterminer la proportion d'individus qui se souviennent du prix affiché dans le point de vente. D'après l'enquête de Hirn (1986) (ak), 83% des acheteurs déclarent qu'ils sont très (43%) ou assez (39%) attentifs au prix. Et la même proportion affirment qu'il tiennent compte systématiquement (40%) ou de temps en temps (40%) de l'affichage des prix au kilo ou au litre.

- La perception par rapport aux autres prix : correspond à la comparaison par les consommateurs des prix des produits dans la même ou dans différents points de vente. D'après (Walser (1994)) (al) prés de 62% comparent les prix proposés par rapport à un ou plusieurs prix des concurrents, à un prix plafond ou au prix d'une marque. (Dickson et Swayer (1990)) (am) ont trouvé que plus de 50% des consommateurs déclarent faire attention aux prix et moins d'un quart ont évoqué le prix d'un produit concurrent.

- La sensibilité visuelle du prix : il s'agit de déterminer la proportion d'individus qui se souviennent du prix affiché dans le point de vente. D'après l'enquête de Hirn (1986) (ak), 83% des acheteurs déclarent qu'ils sont très (43%) ou assez (39%) attentifs au prix. Et la même proportion affirment qu'il tiennent compte systématiquement (40%) ou de temps en temps (40%) de l'affichage des prix au kilo ou au litre.

- La sensibilité au prix comme une variable psychologique

Les mesures de la sensibilité au prix peut être également envisagée comme une variable psychologique individuelle qui explique l'acte d'achat. Les mesures de la sensibilité au prix selon cette approche s'établit à partir d'intentions déclarés et non à partir de comportements observés. (Lichtenstein, Ridgway et Netemeyer, 1993) (an) ont élaboré une échelle attitudinale qui mesure la sensibilité au prix. Cette dernière est considérée comme une variable attitudinale qui intervient lors du processus de décision. Dans cette échelle le prix est mesuré par rapport à ses deux rôles : négatif et positif.

- Le prix dans son rôle négatif

Le prix dans son rôle négatif représente le montant d'argent sacrifié pour réaliser une transaction donnée. L'échelle propose cinq dimensions du prix dans son rôle négatif :- La perception de la valeur

La valeur perçue est un arbitrage entre qualité perçue et prix perçue. Selon (Lichtenstein, Ridgway et Netemeyer, 1993) (ao) la valeur perçue est un intérêt pour le prix payé relativement à la qualité reçue. Plusieurs critiques ont été adressées à cette définition très restrictive de la notion de la valeur perçue. En effet (Zeithamel, 1988) (ap) recense trois autres dimensions de la valeur perçue selon les auteurs :- La valeur est un prix bas, intéressant

- La valeur est la satisfaction des attentes à l'égard d'un produit

- La valeur est ce qui est reçue pour le sacrifice consenti.

A partir donc de ces dimensions (Zollinger, 2000) (aq) propose une définition de synthèse : « la valeur perçue est l'estimation globale, de l'utilité d'un produit, fondée sur les perceptions de ce qui est reçue et ce qui est donné ». Notons, par ailleurs que la notion du « reçue » et du « donné » diffère d'un individu à un autre. Pour ce qui est reçue certains cherchent la quantité, d'autres une qualité élevée ou encore la facilité et la commodité d'utilisation. Pour ce qui est donné, certains estiment que c'est la somme d'argent dépensée, d'autres le temps ou/et l'effort fourni.

- La valeur est un prix bas, intéressant

- Conscience du prix

Définie par (Lishtenshtein, Ridgway et Netmeyer 1993) (ar) comme le degrés avec lequel le consommateur vise exclusivement le paiement de prix plus bas. Comme la conscience à la valeur, la conscience du pris se manifeste dans des marchés très compétitifs. Le développement de la notion de conscience du prix a été attribué au comportement d'achat dans le cas d'une récession économique. Mais plusieurs chercheurs estiment que cette recherche de prix plus bas perdure chez certains consommateurs au delà des périodes de récession économique (M.Moore (2000)) (as).

- Sensibilité aux coupons

Définie par (Lishtenshtein, Ridgway et Netmeyer (1993)) (at) comme « la proportion croissante de répondre à une offre d'achat à cause de la forme de présentation du prix qui affecte positivement l'évaluation de l'offre d'achat ».

- Sensibilité au solde

Étroitement lié à la sensibilité à la promotion est définit comme la propension d'acheter des produits ou services lorsqu'ils sont en solde.

- « Price mavenism »

« Price mavenism » est une interprétation du concept du marché « mavenism ». Celui-ci se réfère aux gens qui désirent et maintiennent la réputation parmi leurs entourages qu'ils sont des experts du marché (M.Moore) (au). Le prix mavenism s'intéresse uniquement aux personnes qui cherchent des informations sur le prix. (Lichtenstein, Ridgway et Netemeyer, 1993) (av) définissent le prix mavenism comme le degrés pour lequel un individu est considéré comme une source d'information sur les prix pour plusieurs catégories de produits et dans différentes situations. Les « mavens » s'intéressent surtout aux prix bas qu'ils partagent avec les autres consommateurs.

- La perception de la valeur

- Le prix dans son rôle positif

Le prix est considéré comme un indicateur de la qualité qui influence positivement l'achat (Lichtenstein, Ridgway et Netemeyer (1993)) (aw). Deux dimensions composent le prix dans son rôle positif : relation qualité/prix et sensibilité au prestige.

Donc la sensibilité au prix, selon cette approche, est une variable psychologique individuelle qui n'est pas le comportement en soi mais plutôt une variable explicative d'un certain comportement du consommateur face au prix.

- Le prix dans son rôle négatif

5) Conclusion

Ce chapitre a fait le tour des différents aspects du prix commençant par le définition du prix à travers les deux approches monétaires et non monétaires, passant par l'analyse des différents types de prix de référence et enfin une revue de la littérature des différents courants traitants de la sensibilité au prix. Ceci toujours dans une optique consommateur. A cet égard le prix apparaît comme un outil très puissant de stimulation des ventes. En effet, la réduction de prix à court terme dans une action réversible et temporaire qui est une forme spécifique de la politique de promotion des ventes permet d'inciter le consommateur à réagir positivement face au produit. Mais la réaction de l'individu dépend de sa sensibilité à la promotion sujet d'étude du prochain chapitre

B - LA SENSIBILITE A LA PROMOTION

1) Introduction

Une concurrence de plus en plus féroce a conduit à des marchés vite saturés par des produits banalisés se distinguant peu les uns des autres, à des consommateurs saturés de moins en moins réceptifs aux actions publicitaires. Ceci a obligé les entreprises à orienter leurs politiques de communication vers des techniques capable de générer des profits à court terme. D'où l'utilisation massive de la promotion . Il serait donc intéressant de décrire les consommateurs sensible à la promotion.

2) Émergence du concept de la sensibilité à la promotion

- L'approche globale de la promotion

De nombreuses recherches sur la promotion de vente se sont intéressées à mesurer l'efficacité des techniques promotionnelles sans tenir compte des différences individuelles. En effet, ces études se sont basées sur le principe de l'homogénéité de la population sans tenir compte de l'impact de la promotion sur l'individu. Ceci dit, ces différentes recherches sont riches en résultats puisqu'ils ont permis d'apprécier les effets de la promotion sur les ventes à court et à long terme.

- Les effets de la promotion à court terme

L'ensemble des études réalisées dans ce domaine confirment l'augmentation des ventes d'un produit ou d'un service suite à la promotion. L'origine de cette augmentation peut être étudié selon différentes perspectives :- Du point de vue fabricant cette augmentation est dû à (Froloff 1992) (ax):

- Un changement de marque ou d'article.

- Une augmentation des quantités achetées.

- Une anticipation des achats.

- Un changement de marque ou d'article.

- Du point du vue du distributeurs :

- Les changements de magasins.

- Les changements de magasins.

- Du point de vue fabricant cette augmentation est dû à (Froloff 1992) (ax):

- Les effets de la promotion à long terme

Plusieurs chercheurs affirment que la promotion a des effets négatifs sur les ventes à long terme d'un produit. Dans ce contexte Dodson ,Tybout et Sternhal(1987) (ay) ont démontré qu'un consommateur avait moins de chance d'acheter une marque achetée en promotion qu'une marque achetée sans présence de promotion. Lattin et Bucklin (1989) (az) soulignent l'effet de la fréquence d'exposition aux promotions: ainsi un consommateur fréquemment exposé à des actions promotionnelles va attendre que la marque soit en promotion pour l'acheter ; la promotion doit être une exception et non une règle. En effet les entreprises qui organisent un trop grand nombre d'actions promotionnelles brouillent la distinction entre le prix promotionnel et le prix normal. Ainsi les promotions perdent leur capacité de stimulation des ventes.

En revanche (Cotton et Babb, 1978) et Rotschild et Gaidis, 1981) (ba) considèrent que la promotion a des effets positifs à long terme, selon ces derniers la probabilité d'acheter une marque sans promotion est plus forte pour une marque précédemment achetée en promotion et dont on a été satisfait. De même Khan et Louie(1990) (bb) ont montré qu'un consommateur fidèle qui achète une marque en promotion qui n'est pas sa préférée aura tendance à changer de marque, alors qu'un consommateur infidèle aura une forte probabilité de racheter la marque qui était en promotion.

Ainsi les effets à long terme d'une promotion dépend essentiellement des facteurs suivants :

- La fidélité à la marque

- La simultanéité des actions promotionnelles (si une ou plusieurs marques sont en promotion en même temps).

- La fidélité à la marque

Pour récapituler on ne peut pas négliger l'apport de ces études surtout pour les distributeurs et les entreprises qui se soucient de l'impact et l'efficacité de leurs investissements en promotion. Mais ces recherches ne sont-elles pas limitées par l'utilisation de données agrégées ?

- Les effets de la promotion à court terme

- Les limites de l'approche globale de la promotion

Plusieurs chercheurs ont critiqué le fait que les recherches effectuées concernant la promotion des ventes aient été faites sur la base d'une homogénéisation de la population. Faire abstraction des différences individuelles est irréaliste, pauvre et dangereux (Froloff (1992)) (bc):Vu qu'ils sont le fondement du comportement du consommateurs.

Currim, Meyer et Le(1989) (bd) ont dénombré au moins trois grands types d'arbres de décision selon l'ordre de prise en compte des attributs d'où l'existence de trois processus différents, alors que l'approche globale se base sur une courbe de réponse pour tous les consommateurs : Il serait donc dangereux d'agréger les données.

Plusieurs chercheurs ont par conséquent pris en compte les différences individuelles dans leurs travaux sur la promotion : Blattberg et Liberman(1981) (be) se sont penchés sur le phénomène de stockage en période promotionnelle. D'après leur étude les consommateurs qui habitent dans un appartement ont tendance à exiger des réductions de prix plus élevées que ceux qui habitent dans une maison, pour accepter de stocker des produits. Ces travaux n'étant pas testés, on ne peut dire qu'ils analysent les différences individuelles puisque celles-ci n'ont pas pu être étudiées qu'après l'apparition du scanner.

La deuxième partie de ce chapitre traite plus particulièrement le concept de sensibilité à la promotion.

3) Courants, approches et définitions des consommateurs sensibles à la promotion

- Identification des consommateurs sensibles à la promotion

Grâce à plusieurs travaux qui ont démontré l'importance des variables individuelles, un certains nombre de chercheurs se sont intéressés au concept de la sensibilité à la promotion vu son intérêt. En effet identifier les consommateurs sensibles pourrait permettre aux entreprises de maximiser l'efficacité de leurs actions promotionnelles en ciblant ce segment de consommateurs. Mais n'est-il pas nécessaire de se préoccuper du concept de la sensibilité à la promotion ?

- Le postulat de l'existence de la sensibilité à la promotion

L'existence de la sensibilité à la promotion n'a jamais été vérifiée mais constitue un postulat de base dans ce domaine et toutes les études partent du principe que ce concept existe.Ce postulat tire sa légitimité des constats suivants :

- La promotion est efficace sur les ventes à court terme.

- La promotion étant efficace , on peut déduire que chaque consommateur éprouve une sensibilité à la promotion.

- Le consommateur est constamment confronté aux promotions et il ne peut pas ne pas avoir de réaction face à ce stimulus.

On peut donc conclure de ce qui précède qu'il est légitime de postuler que la sensibilité à la promotion existe et qu'on peut ainsi parler de sensibilité à une technique promotionnelle.

- La promotion est efficace sur les ventes à court terme.

- Les courants de recherche sur la sensibilité à la promotion

Plusieurs recherches ont été menées dans le domaine de la sensibilité à la promotion qu'on pourrait classifier selon deux courants différents : la première génération a cherché à définir les consommateurs attirés par la promotion (le courant descriptif). Alors que la deuxième génération s'est focalisée sur l'origine de l'intérêt porté par les consommateurs à la promotion (le courant explicatif).

- Le courant descriptif

Ce premier courant de recherche s'est préoccupé de caractériser les consommateurs les plus sensibles à la promotion en terme socio-démographique (âge, sexe...), socio-économique (revenu, lieu d'habitation...), psychologique (leadership d'opinion), psychographiques (le désir de bien acheter, le plaisir d'acheter...) et les variables liées au comportement d'achat (fidélité à la marque).

Montgomery (1971)(bf) par exemple a examiné les relations possibles entre la proportion d'achat des femmes au foyer dans une classe de produit donnée et certaines de leurs caractéristiques socio-psychologiques. Il retient que :

- La fidélité à la marque est corrélée négativement à l'activité promotionnel.

- Le fait d'être aventureux et la sensibilité sont directement corrélés à l'activité promotionnelle.

- La présence d'enfant ne semble pas être corrélée à l'activité promotionnelle.

Dans cette recherche l'auteur retient deux études antérieurs :

- La première (Webster) (bg) relève les constatations suivante :

- La fidélité à la marque est corrélée négativement à la sensibilité à la promotion.

- Seul l'âge de la femme est corrélée à la sensibilité à la promotion.

- La fidélité à la marque est corrélée négativement à la sensibilité à la promotion.

- La deuxième (Massy et Franck)(bh) énonce les conclusions suivantes :

- La fidélité a la marque ainsi que la tendance à acheter en promotion sont corrélés négativement.

- Les mesures socio-économiques ne sont pas liés à la proportion d'achat en promotion.

- La fidélité a la marque ainsi que la tendance à acheter en promotion sont corrélés négativement.

D'autres auteurs tel que Teel, Wiliams et Bearden (1980)(bi) ont montré que les foyers essayant un nouveau produit avec un coupon, ont tendance à être de taille plus importante à être plus jeunes et avoir des revenus plus élevés que les non utilisateurs de coupons.

Parmi les différentes variables citées, très peu se sont trouvées corrélées de façon significative. Ces recherches descriptives ne permettent pas de comprendre la raison pour laquelle un consommateur peut être plus ou moins sensible à la promotion et pourquoi certains consommateurs achètent plus que d'autres en promotion d'où l'apport du courant explicatif.

- La fidélité à la marque est corrélée négativement à l'activité promotionnel.

- Le Courant Explicatif

Un second courant de recherche s'est développé dans le but d'expliquer pourquoi les consommateurs ont des sensibilités différentes à la promotion et donc pourquoi certains consommateurs achètent plus que d'autres en promotion. Ces recherches peuvent être classifiées selon des variations Intra et Inter individuelles.

- Les variations Intra-individuelles

Les variations Intra-individuelles permettent d'expliquer pourquoi un même individu peut être plus ou moins sensible à la promotion. Plusieurs recherches ont traité de ce sujet. Elles vont être classifiées par la suite selon leurs apports.

- La sensibilité dépend-t-elles des coûts, gains et risques perçus ?

Bawa et Shomaker (1987)(bj) ont attribué les différences individuelles liées aux coupons aux coûts, gains et risques perçus par les consommateurs. D'après cette étude certains coûts sont associés à l'usage des coupons dont :- Un coût fixe subit lors de l'examination des magasins, les journaux et les enveloppes contenant des coupons prédécoupés: exemple : Quelqu'un peut recevoir une enveloppe avec vingt coupons prédécoupés; il doit donc les examiner tous alors que seulement quelques uns pourraient l'intéresser.

- Un coût variable constitué de deux coûts :

- Un coût d'opportunité de temps : Ce coût est relié au temps que doit consacrer le foyer pour rechercher les coupons, les mettre de côté, les retourner ou échanger au moment de l'achat : exemple: le coût d'opportunité est plus grand pour un foyer lorsque la femme et l'homme travaillent ou lorsque les enfants sont a la maison.

- Le coût de substitution : Une marque peut être moins apprécié qu'une autre pour des raisons diverses : Qualité inférieur, prix élevé, packaging peu attrayant mais être acheté pour bénéficier de réductions de prix grâce aux coupons.

- Un coût d'opportunité de temps : Ce coût est relié au temps que doit consacrer le foyer pour rechercher les coupons, les mettre de côté, les retourner ou échanger au moment de l'achat : exemple: le coût d'opportunité est plus grand pour un foyer lorsque la femme et l'homme travaillent ou lorsque les enfants sont a la maison.

Ainsi les foyers fidèles à une certaine marque auraient un fort coût de substitution s'ils achèteraient une autre rien que pour bénéficier d'avantages promotionnels.

Bawa et Shomaker (bk)ont aussi montré que les consommateurs diffèrent selon les gains induits par la promotion. En effet le coupon fournit des bénéfices matérialisés par les économies d'argent réalisées grâce aux promotions. En plus, le consommateur peut se sentir satisfait par le fait d'être considéré comme un acheteur efficace.

Les consommateurs diffèrent ainsi selon les coûts, les gains induits par la promotion mais aussi par le gain perçu qui est une notion très importante pour comprendre le changement de comportement face aux promotions. Il semble ainsi que le risque perçu est plus grand pour un consommateur qui connaît peu la marque en promotion que celui qui la connaît déjà.

L'étude mené par Bawa et Shomaker (1987) (bl) est très importante mais aussi très limitée vu qu'elle traite uniquement d'une technique promotionnel qui est le coupon. D'autres chercheurs ont eu une approche plus large vu qu'ils ont considéré la sensibilité à la promotion en général, dont Blattberg et al (bm) se réfère aussi à la notion de coûts. Ces derniers classifie quatre catégories de coûts qui affecte les décisions du foyer :

- Coût de transaction : C'est le coût du temps passé pour acheter un ou plusieurs articles ainsi que le temps passé lors du déplacement ( Aller et revenir du magasin).

- Le coût de stockage : C'est le coût du capital placé dans les produits stockés mais aussi dans le lieu de stockage.

- Le coût de déstockage : C'est l'utilité qu'a un consommateur d'utiliser un produit qu'il a en stock.

- Le prix du produit.

Ainsi un faible coût de stockage et de transaction conduit à la sensibilité à la promotion.

Les auteurs ont réussit à relier plusieurs variables à la sensibilité à la promotion.Exemple :

Variables Exemples Variables coût Sensibilité à la promotion Ressources - Posséder une ou plusieurs voitures.

- Habiter une maison au lieu d'un appartement.

- Coût de transaction faible.

- Coût de stockage moins élevé.

Revenu Revenu élevé. Faible coût de transaction. Cette dernière constatation est critiquée par Froloff-Brouche (1994) (bn), d'après cette dernière plus le revenu est élevé moins le consommateur aura tendance a être influencé par la promotion (il se laisse guider par ses préférences).

- Un coût fixe subit lors de l'examination des magasins, les journaux et les enveloppes contenant des coupons prédécoupés: exemple : Quelqu'un peut recevoir une enveloppe avec vingt coupons prédécoupés; il doit donc les examiner tous alors que seulement quelques uns pourraient l'intéresser.

- La sensibilité à la promotion dépend-t-elle de l'effet de temps ?

Blattberg et al(1978) (bo) se sont penché sur l'effet du temps à travers une étude où ils ont pris en compte deux facteurs :- La présence d'enfants de moins de 6 ans puisque si c'est le cas à cet âge l'enfant doit être gardé et par conséquent l'homme, la femme ou le couple ont très peu de temps pour aller faire les courses d'où peu susceptible d'être sensible aux promotions.

- Le statut de la femme : Ainsi si le femme travaille, elle n' a pas beaucoup de temps pour faire ses courses et donc ne s'attardera pas sur les promotions.

Suite à ces constatations, on peut conclure que la sensibilité à la promotion dépend de l'effet du temps.

- La présence d'enfants de moins de 6 ans puisque si c'est le cas à cet âge l'enfant doit être gardé et par conséquent l'homme, la femme ou le couple ont très peu de temps pour aller faire les courses d'où peu susceptible d'être sensible aux promotions.

- La sensibilité à la promotion dépend-t-elle de « l'état de décision » ?

Dans ce contexte, Bucklin et Lattin (bp) se penchent sur le traitement de l'information pour le consommateur pour expliquer les différences de sensibilité à la promotion. Ils considèrent deux types d'états de décision : L'état planifié et l'état opportuniste.

On parle d'état planifié pour un consommateurs qui sait déjà ce qu'il va acheter avant d'entrer dans le magasin, celui-ci ne prendra pas en compte les informations du magasin et sera donc peu sensible à la promotion. A l'inverse, un consommateur opportuniste est un consommateur qui n'a pas planifié ses courses et sera ainsi d'avantage influencé par les promotions.

- La sensibilité à la promotion dépend-t-elle des signaux promotionnels ?

Inman, Mc Alister et Hoyer (1990) (bq) se sont intéressés plus particulièrement aux signaux promotionnels. Par signal promotionnel, les auteurs entendent tout signe, toute mention placée là ou le produit est présenté pour indiquer que le produit est en promotion. Ces auteurs ont démontré que les consommateurs avec un faible besoin cognitif (tendance à se réjouir d'un effort cognitif intense) sont capables d'acheter dès la présence d'un signal promotionnel tandis que ceux avec un fort besoin cognitif ne réagisse pas à un tel signal que si celui-ci est accompagné d'une baisse substantiel du prix.

- La sensibilité à la promotion dépend-t-elle du but de l'achat ?

Foloff-Brouche(1994) (br) souligne le fait qu'un consommateur qui achète pour sa consommation personnelle serait d'avantage influencé par la promotion que s'il doit acheter un produit pour autrui.

- La sensibilité à la promotion dépend-t-elle de la technique promotionnelle utilisée ?

Lichtentein, Netemeyer et Burton (1997) (bs) ont cherché à savoir s'il existe des segments de consommateurs sensibles à la promotion en général et/ou des segments qui reflètent une sensibilité aux différentes techniques promotionnelles. Dans leur étude, Lichtenstein, Netemeyer et Burton ont utilisé des mesures à plusieurs items afin d'évaluer la sensibilité pour huit techniques de promotion de ventes (coupons, deux produits pour le prix d'un, les réductions...). Selon la revue de littérature effectuée par ces auteurs, trois perspectives de segmentation sont dégagées :- Les consommateurs sont soit sensibles à la promotion soit non sensibles à la promotion, sur la base d'une technique de promotion spécifique (il y aurait ainsi : un segment de consommateurs sensibles aux soldes, un segment sensible aux coupons...).

- Les consommateurs sont sensibles à la promotion en général ou non.

- Les consommateurs sont sensibles à certaines techniques de promotion mais pas à d'autres : exemple : les consommateurs sont sensibles à des promotions orientées vers le prix).

Le fait que certains individus sont plus sensibles à certains types de promotion plus que d'autres est en contraste direct avec les études précédentes qui ont généralisées des conclusions concernant une technique promotionnelle à la promotion en général. Un troisième groupe de chercheurs ont pris une position intermédiaire entre les deux perspectives précédentes : Currim et Shneider(1991) (bt) présentent d'une manière dichotomique les individus sensibles à la promotion, ils décrivent les individus sensibles activement à une promotion comme des individus susceptibles de s'engager dans une recherche relativement intense afin de répondre aux promotions. A l'inverse, les individus passivement sensible à la promotion ont tendance à répondre aux promotions qui nécessitent une faible recherche d'information (Solde, réduction affichée en tête de gondole...). D'après les études effectuées par Lichtenstein, Netemeyer et Burton(1990) (bu), on peut penser qu'il existe un segment de consommateur non sensible à la promotion et un segment de consommateurs sensible à la promotion, lequel serait à différents degrés selon les individus sensible à l'ensemble des techniques promotionnelles.

- Les consommateurs sont soit sensibles à la promotion soit non sensibles à la promotion, sur la base d'une technique de promotion spécifique (il y aurait ainsi : un segment de consommateurs sensibles aux soldes, un segment sensible aux coupons...).

- La sensibilité à la promotion dépend-t-elle de la classe de produit ?

Peu de travaux ont étudié l'influence de la promotion sur le consommateur à travers plusieurs classes de produits. La principale recherche sur le sujet est celle de Bawa et Shomaker(1987) (bv) qui ont montré qu'il existe trois groupes de consommateurs :- Ceux qui achètent beaucoup en promotion toutes classes de produits confondues (31% des ménages selon cette étude).

- Ceux qui achètent peu en promotion toutes classes de produits confondues (38% des ménages).

- Ceux qui achètent beaucoup dans certaines classes de produits et peu dans d'autres (31% des ménages).

Selon cette étude, on peut considérer que la sensibilité à la promotion varie selon la classe de produit car les coûts de substitution ainsi que l'implication du consommateur varient selon la classe de produit. Pour conclure d'un point de vue théorique il serait possible de dire que la sensibilité à la promotion varie selon les classes de produits.

- Ceux qui achètent beaucoup en promotion toutes classes de produits confondues (31% des ménages selon cette étude).

- La sensibilité dépend-t-elles des coûts, gains et risques perçus ?

- Les variations inter-individuelles

Les variations inter-individuelles permettent d'expliquer les raisons pour lesquelles certains individus sont plus sensibles que d'autres à la promotion.

- La capacité à être influençable par la promotion

Pour expliquer les différences inter-individuelles en matière de sensibilité à la promotion Froloff-Brouche(1994) (bw) est parti du raisonnement suivant :

Si certains consommateurs sont plus influencés que d'autres par la promotion c'est parce qu'ils sont à priori plus influençable que d'autres par la promotion. Il existerait alors une variable qui se situerait en amont de la sensibilité à la promotion que l'auteur appelle: « capacité à être influençable par la promotion ». Il ressort de la décomposition de cette expression que c'est un trait stable de l'individu qui permet d'expliquer les variations inter-individuelles en matière de sensibilité à la promotion. La variable « capacité à être influençable par la promotion » peut s'expliquer par les préférences à l'égard des marques.

- Les préférences à l'égard des marques

En ce qui concerne les préférences à l'égard des marques, l'une des principales études sur le sujet est celle de Ortmeyer, Lattin et Mongomery(1991) (bx).

Ainsi lorsque un consommateur a une préférence pour une seule marque, deux cas peuvent se produire :Le premier cas : Lorsque la promotion ne porte pas sur cette marque, le consommateur n'est pas influençable par la promotion et donc pas influencé par la promotion. Dans ce cas on dira que le consommateur n'est pas sensible à la promotion. Le deuxième cas : Lorsque la promotion porte sur la marque préférée, le consommateur n'hésitera pas à l'acheter. En fait, il achète toujours la même marque qu'elle soit en promotion ou non ( on parle de pseudo-sensibilité).

Au contraire, si le consommateur est indifférent aux marques, il achètera celle en promotion, il est donc sensible à la promotion (Vrai sensibilité ou sensibilité sélective).Les travaux de ces auteurs présentent des limites vu qu'ils ont négligés certains cas : Si un consommateur apprécie indifféremment plusieurs marques et la promotion ne porte pas sur l'une des marques ou s'il n'a pas de préférences en terme de marque. On peut donc conclure que certains consommateurs sont plus sensibles que d'autres à la promotion, selon leurs préférences à l'égard des marques.

Suite à l'analyse des différents courants : le courant descriptif et le courant explicatif, on peut se poser la question suivante : La sensibilité à la promotion est-elle comportementale ou psychologique ?

- La capacité à être influençable par la promotion

- Les variations Intra-individuelles

- Le courant descriptif

- Les approches de la sensibilité à la promotion

Le concept de sensibilité à la promotion bien qu'il soit très utilisé en littérature reste très difficile à cerner. En effet, il recouvre des significations différentes selon les chercheurs. Deux grandes approches s'opposent : L'une est qualifiée de comportementale et l'autre de psychologique.- L'approche comportementale

Plusieurs chercheurs semblent assimiler la sensibilité au comportement face à la promotion, c'est pour cela que la plupart des mesures réalisées sont de type comportementale. Ainsi Teel, Wiliam et Bearden(1980) (by) parlent de comportement, Bawa et Schomaker(1987) (bz) emploient le terme de comportement de remboursement du bon de réduction. De plus Montgomery(1971) (ca) parle d'activité promotionnelle. Henderson(1984) (cb) propose une définition de la sensibilité à la promotion : c'est la « propension de certains consommateurs à acheter un produit quand il est en promotion ». Par suite, la sensibilité à la promotion a souvent été mesuré par la quantité acheté en promotion.Cette approche présente plusieurs limites vu que plusieurs questions restent sans réponse :

- Pourquoi employer le terme sensibilité si elle n'est ni plus ni moins qu'un comportement ?

- Si la sensibilité à la promotion est considérée comme un comportement pourquoi parle-t-on de construit et non de variables observables ?

L'approche psychologique répond quant à elle aux questions précédentes.

- Pourquoi employer le terme sensibilité si elle n'est ni plus ni moins qu'un comportement ?

- L'approche psychologique

Cette approche appréhende la sensibilité à la promotion d'un point de vue psychologique et non pas comportementale. L'origine de cette approche provient des travaux de Lichtenstein, Netemeyer et Burton (1990) (cc) qui ont marqué un tournant dans la recherche sur le sujet. Dans cette étude, les auteurs définissent la sensibilité à la promotion comme : « La forte propension à répondre à une offre promotionnelle parce que cette offre se présente sous une forme qui affecte positivement l'évaluation de l'acte d'achat ». Ils mettent ainsi en avant le fait qu'un consommateur réponde à une offre promotionnelle parce qu'il est sensible à la promotion. En effet dans cette étude, Lichtenstein, Netemeyer et Burton (1990) (cd) utilise une échelle de huit items pour mesurer la sensibilité à la promotion. De même, Froloff (1992)(ce) adhère à cette conception et place la notion de processus au coeur de la sensibilité à la promotion.

D'après les auteurs cités ci-dessus, la sensibilité à la promotion serait une variable psychologique individuelle.

- La réconciliation des approches comportementales et psychologiques

En fait, les deux approches évoquées précédemment ne seraient pas contradictoires puisque les différences ne se situe pas au niveau conceptuel mais au niveau empirique. En effet les partisans de l'approche comportementale ont choisi de mesurer la sensibilité au moyen d'échelles de mesures, alors que les partisans de l'approche comportementale ont choisi de mesurer la sensibilité à la promotion à partir du comportent face à la promotion.

- L'approche comportementale

Pour résumer, d'un point de vue conceptuel la sensibilité à la promotion est un construit psychologique qui se situe en amont du comportement et d'un point de vue empirique le construit peut être mesuré soit directement soit indirectement.

Après avoir démontré que les deux approches de la sensibilité à la promotion ne sont pas incompatibles, il serait important de parcourir les différentes définitions de ce concept.

- Le postulat de l'existence de la sensibilité à la promotion

4) Définition de la sensibilité à la promotion

Très peu de chercheurs, se sont intéressés à définir le concept de sensibilité à la promotion pour les raisons suivantes :

- Le terme « sensibilité » est utilisé fréquemment dans le langage courant de même que le terme « promotion ». Le concept de sensibilité à la promotion a paru suffisamment clair que presque personne n'a jugé nécessaire de la définir.

- Définir un concept est généralement ardu mais souvent sujet à controverse.

Les quatre principales définitions connues à ce jour sont celles de Blattberg et Neslin, Lichtenstein, Netemeyer et Burton, Froloff ainsi que Froloff-Brouche.

Définition de Blattberg et Neslin (1990)(cf)

« La sensibilité à la promotion d'un consommateur est le degré selon lequel celui-ci est influencé par la promotion au niveau de son rythme d'achat, de son choix d'une marque, de la quantité, d'un magasin ou encore de sa recherche active de promotion ».Cette définition présente des avantages vu qu'elle appréhende la sensibilité en terme d'influence et qu'elle répertorie les comportements conséquents à la promotion.

Définition de Lichtenstein, Netemeyer et Burton(cg)

« La sensibilité du consommateur à la promotion se définit comme la forte inclinaison à réagir face à une offre d'achat, parce que cette offre se présente sous une forme qui affecte positivement l'évaluation de la marque par le consommateur ».

Il faut dire que ces auteurs ont surtout voulu souligner que la sensibilité à la promotion est une variable explicative du comportement, par contre ils n'ont pas développés de façon précise leur conceptualisation.

Définition de L.Froloff(1992)(ch)

« La sensibilité est une variable individuelle qui traduit l'influence de la promotion sur le consommateur, au niveau de ses processus cognitifs et décisionnels, pour une classe de produit donnée, pour une technique promotionnelle donnée et pour une occasion d'achat donnée, un consommateur sensible à la promotion est donc un consommateur qui traite l'information (présence de promotion ou non) dans son processus de choix d'une marque ».

Cette définition a le mérite de rendre compte de l'impact de la promotion au niveau individuel et non pas au niveau global.

Définition de Froloff-Brouche(1994) (ci)

Froloff-Brouche(1994) propose une autre définition : La sensibilité à la promotion est le « degré selon lequel un consommateur est influencé par la promotion, pour une occasion d'achat donnée, une classe de produit donnée et une technique promotionnelle donnée »

Il peut cependant apporter une limite à cette définition au sens ou elle part du postulat que la sensibilité à la promotion varie selon la classe de produit qui est un sujet de controverse par les chercheurs.

5) Conclusion

La prise en compte des variables individuelles a été capitale dans les recherches sur le comportement du comportement du consommateurs face à la promotion. En effet l'approche individuelle qui a supplanté l'approche globale très restrictive a permis de mieux développer le concept de la sensibilité à la promotion et de le définir à travers une approche psychologique individuelle.

C - REFERENCES

- Lambey, C.,(2000) : « Price as indicator of sacrifice », IUT.Montluçon, Université d´Auvergne.

- Simon, H., cité par Zollinger, M., et Desmet, P., (1997) : « Le prix : de l´analyse conceptuelle aux méthodes de fixation », Edition Economica. Paris.

- Zeithamel, Z.,(1988) : « Consumers perceptions of price quality and value: a means end model and synthesis of evidence", journal of marketing,52, juillet, ,pp.2-22.

- Bender,W,C., (1964) cité par Lambay, C.,(2000) : op.cit.

- Monroe, K,.B., (1990) Cité par Zollinger, M.,(1993) : « le concept de prix de référence dans le comportement du consommateur : d'une revue de la littérature à l'élaboration d'un modèle de prix de référence-acceptable »., Recherche et Application en Marketing, vol 8,n°2, pp 61-77.

- Murphy, P, E., et Enis,B, M., (1986)« classifying products strategically », journal of marketing, 50, juillet, p.24-42.

- Funkhouser, G., et Parker, R., (1986) cité par Lambay, C.,(2000) : op.cit.p.5.

- Bender, W, C., (1964) cité par Lambay, C., (2000) : op.cit. p.6.

- Monroe, K, B., (1990) cité par Zollinger, M.,(1993) : op. cit.

- Murphy, P , E., et Enis, B, M.,(1986): op cit

- Funkhouser, G., et Parker, R., (1986) cité par Lambay, C., (2000) : op. cit.

- Monroe, K, B., (1979) cité par Zollinger, M.,.(1993) : op.cit.

- Jacobson, R., et Obermiller, C., (1990)« The formation of expected future price : a reference price for forward looking consumers », Journal of Consumer Research, 16, mars, pp. 420-432.

- Winer, R, S., « a reference price model of brand choice for frequently purchased products », Journal of Consumer Research, 13, septembre, pp.250-256.

- N.Helson (1964), cité par p.Chandon (1994) : « Dix ans de recherches sur la psychologie et le comportement des consommateurs face aux primotions », Recherche et Application en Marketing, vol 6, n°3, pp 83-108.

- Kahneman, D., et Tversky, A., (1979) cité par Chandon, P., (1994) : op. cit.p90.

- Sherif, C., (1963) cité par Zollinger, M., (2000) : op.cit.

- Thaler (1985) cité par Lichtenstein, Donald, R., Netemeyer, Richard, G. et Burton, S., (1990) : « Distinguishing coupon proneness from value consciousness : An acquisition- transaction utility theory perspective », Journal of marketing, Vol.54, july, pp.54-67.

- Urbany, J, E., Bearden, W, E., et Weilbaker, D , C., (1988): « The effect of plausible and exaggerated reference prices on consumer perceptions and price search », Journal of Consumer Research,15,juin, pp.95-110.

- Zollinger, Z., : op. cit.

- Urbany, J, E., Bearden, W, E., et Weilbaker, D , C., (1988) : op. cit.

- cité par Lambey, C., (2000): op.cit.

- Biswas, A., et Blair, E, A., : « contextual effects of reference prices in retail advertisements », Journal Of Marketing, 55, juillet 1991,p. 1-12.

- Urbany, J, E., Bearden, W, E., et Weilbaker, D , C., (1988) : op. cit.

- Zollinger, M.,(1995) cité par Lambey, C., (2000) : op.cit.

- Lichtenstein, D, R.,et Bearden, W.,(1989): « Contextual influences on perceptions of merchant-supplied reference prices », Journal of Consumer research, 16, 1, 55-75.

- Lichtenstein, D, R., et Bearden, W., (1989) : op. cit.

- Zollinger, Z.,(1982) cité par Zollinger, Z.,(1993) : op. cit. p68.

- Zollinger, M., (1997) : op. dit.

- T.T.Nagle et R.K.Holden (1990), cité par C.Lambey (2000) : op. cit.

- M. Zollinger (1997) : op. dit.

- Zollinger, M.,(2000) : op. dit.

- Grabor, A., et Grange, C, W, J., (1964), cité par Lambey, C., (2000) : op. cit.

- Adam, D., (1958) cité par Lambey, C., (2000) : op. cit.

- Gabor et Granger (1964) cité par Lambey, C., (2000) : op. cit.

- Van Westendorp (2000) cité par Zollinger, M., (2000) : op. cit.

- Hirn, F., (1986) : « La mémorisation des prix des produits courants », Revue Française de Marketing, 106, 1, pp.55-61.

- Walser (1994)Cité par Lambey, C., (2000) : op. cit.

- Dickson, P, R., et Swayer, A, W., (1990) : « The price knowledge and search of supermarkets shoppers », Journal of Marketing, vol 54, juillet, pp.42-53.

- Lichtenstein, Ridgway et Netemeyer (1993) : " Scale related to pricing perception", Handbook of Marketing, pp.271-272.

- Lichtenstein, Ridgway et Netemeyer (1993) : op.cit.

- Zeithamel, Z., (1988), op. cit.

- Zollinger, M., (2000) : op. Cit. P65.

- Lichtenstein, Ridgway et Netemeyer (1993) : op.cit.

- Moore, M., (2001) : «The Polish consumer's concept of price as a marketplace cue », Journal of Textile and Apparel, Technology and Management, vol 2, issue 1.

- Lichtenstein, Ridgway et Netemeyer (1993) : op.cit.

- Moore, M., (2001) : op. cit.

- Lichtenstein, Ridgway et Netemeyer (1993) : op.cit.

- Lichtenstein, Ridgway et Netemeyer (1993) : op.cit.

- Froloff, L (1992) : « La sensibilité du consommateur à la sensibilité des ventes : de la naissance à la maturité », Recherche et application en marketing, Vol.7, N°3, pp.69-88.

- Dodson ,Tybout et Sternhal(1987) cité par Froloff, L (1992) : op.cit.

- Lattin et Bucklin(1989) : « Reference effects of price and promotion on brand choice behavior, Journal of marketing research,Vol.26, August, pp.299-310.

- Cotton et Babb (1978) et Rotschild et Gaidis(1981) cité par Froloff, L (1992) : op.cit.

- Khan et Louie(1990) cité par Froloff, L (1992) : op.cit.

- Froloff, L (1992) : op.cit.

- Currim, Imran, S., Meyer, Robert, J., et Le, Nhan, T.,(1988) : « Disaggregate tree-structured modeling of consumer choice data », Journal of marketing research, Vol.XXV, August, pp. 253-256.

- Blattberg et Liberman(1981) cité par Froloff, L (1992) : op.cit.

- Montgomery cité par Chandon, P., (1997) : " sensibilité à la promotion et marques de distributeurs",http://mvmemoire.free.fr/

- Webster cité par Chandon, P., (1997) : op.cit.

- Massy et Franck cité par Chandon, P., (1997) : op.cit.

- Teel, Wiliams et Bearden(1980) cité par Chandon , P., (1997) : op.cit.

- Bawa, K. et Shomaker, R., (1987) : "The coupon-prone consumer: Some findings based on purshase behavior across product classes", Journal of marketing, Vol.51, october, pp.99-110.

- Bawa et shomaker(1987) : op.cit.

- Bawa et shomaker(1987) : op.cit.

- Blattberg, T.Buesing, P. Peacok et S. Sen(1978): "Identifying the deal prone segment", Journal of marketing research, Vol.25, August, pp.369-377.

- Froloff-Brouche(1994) : « Linfluence de la promotion des ventes sur le consommateur : Un essai de conceptualisation », Recherche et application en marketing, Vol.IX, N°3, pp.

- Blattenberg, (1978) cité par Chandon, P.,(1997) : op.cit

- Lattin, J. et Bucklin, R.,(1989) : op.cit.

- Inman, Mc Alister et Hoyer (1990) cité par Froloff, L (1992) : op.cit.

- Froloff-Brouche(1994) : op.cit.

- Lichtenstein, Netemeyer et Burton (1997) cité par Chandon, P., (1997) : op.cit.

- Currim et Shneider(1991) cité par Chandon, P., (1997) : op.cit.

- Lichtenstein, Donald, R., Netemeyer, Richard, G. et Burton, S. (1990) : "Distinguishing coupon proneness from value consciousness : An acquisition- transaction utility theory perspective", Journal of marketing, Vol.54, July, pp. 54-67.

- Bawa, K. et Shomaker, R., (1987) : "The coupon-prone consumer: Some findings based on purshase behavior across product classes", Journal of marketing, Vol.51, october, pp.99-110.

- Froloff-Brouche, L., (1994) : op.cit.

- Ortmeyer, G., Lattin, J., et Montgomery, D.,(1991) cité par Chandon, P., (1997) : op.cit.

- Wiliam et Bearden(1980) cité par Froloff-Brouche, L.,(1994) : op.cit.

- Bawa et shomaker(1987) : op.cit.

- Montgomery(1971) cité par Froloff-Brouche, L.,(1994) : op.cit.

- Henderson(1984) cité par Froloff-Brouche, L.,(1994) : op.cit.

- Lichtenstein, Donald, R., Netemeyer, Richard, G. et Burton, S. (1990) : op.cit.

- Lichtenstein, Donald, R., Netemeyer, Richard, G. et Burton, S. (1990) : op.cit.

- Froloff, L (1992) : op.cit

- Blattberg et Neslin (1990) cité par Froloff, L (1992) : op.cit

- Lichtenstein, Donald, R., Netemeyer, Richard, G. et Burton, S. (1990) : op.cit.

- Froloff, L (1992) : op.cit.

- Froloff-Brouche, L.,(1994) : op.cit.